A revista Humanos tem o prazer de trazer na entrevista desta edição a Drª Margareth Dalcolmo. A pneumologista, reconhecida por sua atuação exemplar durante a pandemia de COVID-19, se destacou como uma voz essencial na comunicação científica, orientando a população brasileira em meio à incerteza. Com uma carreira dedicada à pesquisa em doenças respiratórias, ela tornou-se um elo vital entre a ciência e a sociedade.

Nesta entrevista, a Dr.ª Margareth compartilha sua experiência, desde a pesquisa da vacina BCG para COVID-19 até seu papel como comunicadora. Ela reflete sobre a importância de preservar a memória coletiva dos traumas vividos e a conexão entre epidemias e a história da humanidade. Sua paixão pela medicina e pela literatura revela uma intersecção única entre ciência e arte, proporcionando uma perspectiva valiosa sobre os desafios enfrentados durante este período histórico.

Através de suas palavras, somos convidados a refletir sobre a resiliência da comunidade científica e a relevância de uma comunicação clara e precisa em tempos de crise. Este texto não apenas documenta a trajetória de uma profissional comprometida, mas também serve como um testemunho do poder da ciência e da empatia na superação de adversidades.

Biografia

Margareth Dalcolmo é uma renomada médica, professora e escritora brasileira, com destaque na área de pneumologia e pesquisa clínica, especialmente em tuberculose e tabagismo. Formada em medicina pela EMESCAM e doutora pela Escola Paulista de Medicina, é professora adjunta da PUC-Rio e atua na Fiocruz. Durante a pandemia de COVID-19, tornou-se uma importante voz da ciência no Brasil, participando de programas de televisão e escrevendo a coluna ‘A hora da ciência’ no jornal O Globo. Em 2021, lançou o livro ‘Um tempo para não esquecer’, que reflete sobre a pandemia e o futuro da saúde, e foi agraciada com o Prêmio Jabuti de 2022 na categoria Livro do Ano – Ciência. Membro da Academia Nacional de Medicina e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Margareth é também uma ávida leitora e colecionadora de livros, com uma biblioteca estimada em mais de seis mil volumes.

Na revista Humanos, falamos bastante sobre coletividade. A primeira edição contou com Ailton Krenak, que abordou o poder dos coletivos. Em seu livro, você menciona Saramago e diz: ‘Não acredito em soluções fáceis nem em receitas para um mundo melhor que não incluam nossos deveres para com os outros.’ O que você acredita que a COVID-19 nos ensinou sobre a importância do coletivo?

Eu não quero perder a esperança. Como eu te falei, a esperança é teimosa, cansada, mas eu não quero perdê-la, conscientemente, se assim posso dizer. Eu te disse que eu ainda tenho alguma esperança de que essa tragédia toda possa gerar um fenômeno coletivo que seja bom, se não para todos, para muitos. E o primeiro deles é um certo cuidado maior com o outro. Se você me perguntar, realisticamente, se eu estou vendo isso, eu te diria que não, mas nós tivemos algumas questões que a meu juízo são muito paradigmáticas. Lembro da minha primeira entrevista em 14 de março de 2020, quando disse na TV Globo que, se a iniciativa privada não se mobilizasse, nossa exclusão social — que é obscena — resultaria em uma tragédia ainda maior. A iniciativa privada e nossa cultura são, muitas vezes, excludentes e egoístas. Exemplos como “Todos Pela Saúde”, do Banco Itaú, que se tornou o “Instituto Todos Pela Saúde”, mostraram como é possível financiar projetos importantes em áreas vulneráveis, como aqui no Rio, a “União Rio”, que também financiou muitos projetos, nos ajudou nos projetos da Fiocruz em áreas de grande concentração populacional e muita pobreza, o Complexo de Manguinhos, Complexo da Maré. Nós fizemos trabalhos extraordinários nessas áreas durante a pandemia.

Acredito que precisamos fazer um esforço para entender a realidade do Brasil, um país marcado por uma chocante concentração de renda que nos envergonha — não há outra palavra para descrever. Nossa sociedade carrega uma herança escravocrata e dominadora que moldou suas estruturas e relações sociais. Uma classe média que é muito conservadora e elitista, num certo sentido. E eu estou falando como alguém que vem de classes privilegiadas, que foi educada nos melhores colégios. Mas eu tive um grande privilégio, fui criada por pais que tinham um grande senso de justiça e que me criaram com esse dever de olhar o outro, então, quando eu digo que eu vou lá visitar o meu amigo, o querido Padre Júlio Lancelotti, vou com ele na Cracolândia distribuir quentinha, para mim, isso é algo que eu tenho que fazer. Porque eu acho que é uma vivência pedagógica num certo sentido, para que entendamos o que é esse país em que vivemos. Eu não estou vivendo na Escandinávia, onde não vou encontrar morador de rua.

“Tenho morado em grandes cidades. São Paulo é inacreditável. O que estamos vendo agora, o Rio de Janeiro também enfrenta: há uma cidade morando na rua. Não é possível que coloquemos um véu, como se fosse uma máscara, e achemos que isso é normal. Não é normal.”

Tenho morado em grandes cidades. São Paulo é inacreditável. O que estamos vendo agora, o Rio de Janeiro também enfrenta: há uma cidade morando na rua. Não é possível que coloquemos um véu, como se fosse uma máscara, e achemos que isso é normal. Não é normal. Eu nunca entendi quando ouvi, muitas vezes, até de amigos e clientes, críticas sobre iniciativas do tipo doar coisas, ou mesmo as governamentais como Bolsa Família. Eu ouvi muitas vezes esta frase que me deixava chocada: “Não pode dar o peixe, tem que dar o anzol, ensinar a pessoa a pescar.” Eu disse: “quando você está sem remédio, com dor ou com fome, não tem nada que ensinar. Você tem que prover”. Então, desprender e prover tem que ser algo muito natural, inserido culturalmente, como se observa em outras culturas.

Há sem dúvida outras culturas que são mais espontâneas e genuinamente generosas, como a própria cultura muçulmana. Eu viajei muito pelo mundo muçulmano, e é muito frequente aquela coisa de ficar dando… Eles vão dando, assim, andando na rua, vão dando um dinheirinho aqui, outro ali. É uma coisa do hábito, e é da cultura deles, independentemente de religião. Eu estou falando de cultura, e não de religião. São coisas distintas. Então, acho que nós, eu espero, que nós vamos conseguir alguma coisa, pelo menos ensinar as crianças e os adolescentes, criá-los e educá-los de uma maneira menos cega, sabe, menos míope no sentido de não enxergar aquilo que faz parte da nossa realidade.

“Eu disse: “quando você está sem remédio, com dor ou com fome, não tem nada que ensinar. Você tem que prover”. Então, desprender e prover tem que ser algo muito natural, inserido culturalmente, como se observa em outras culturas.”

Você destaca um ponto crucial, especialmente neste momento em que a desigualdade vacinal é tão evidente. Isso levanta questões sobre a miopia das sociedades contemporâneas. Além disso, você mencionou a solidão da nova geração, que se conecta principalmente por redes sociais. Como você vê a importância de educar esses jovens para interagir de forma mais significativa e consciente nessas plataformas?

Eu confesso a você que, se nos perguntarmos, o mundo… e não só o Brasil… Se você olhar o que está acontecendo na África, é um escândalo, gente. Como é que nós podemos ter obtido 80% da nossa população vacinada, a despeito de todas as dificuldades, conseguimos atravessar e alcançar essa taxa de população vacinada, e os países africanos terem 10% ou pouco mais do que isso, entende? Não há justificativa nenhuma para isso, a não ser a exclusão, a desigualdade vacinal. Os mecanismos previstos pela própria OMS falharam. Não tem por quê. Não tem como justificar. Não há nada que logisticamente possa justificar isso, a não ser uma miopia patológica do mundo, das sociedades contemporâneas. Vivendo tudo que estamos vivendo, num sentido que para mim é assustador. Por exemplo, rede social… e a solidão dessa geração nova, que não tem contato com mais ninguém, a não ser pelas redes. Eu acho tudo isso muito pernicioso. Não quer dizer que eu seja contra as redes sociais. Mas sem uma educação para usá-las, o resultado que eu tenho visto é catastrófico. Tanto no sentido da ignorância, no sentido de ignorar a realidade, de se alienar da realidade, quanto no sentido de não interagir com pessoas e, portanto, de olhar o outro, criar e fortalecer relações.

Ter esse olhar para o outro é o que eu considero fundamental. Quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto mais sensível, e não menos. E eu tento passar isso quando falo para grupos de jovens assim… Na semana passada, fiz uma experiência espetacular. Fui chamada para falar para comunidade de jovens dos colégios franceses no Brasil, porque eu falo francês. E aí eu preparei uma palestra só para jovens, adolescentes, muitas meninas, muitas moças que queriam entender como é que alguém pode ser mulher, cientista, médica, bem-sucedida… E me perguntaram: “Como é que era sofrer assédio?”. Eu recebi perguntas interessantíssimas. Foi uma experiência linda, porque quando você está tratando com jovens, e você vê a experiência, a curiosidade deles, sobretudo, é muito interessante. E eu trago isso para mim, esse tipo de atividade… Alguém me perguntou: “Margareth, como é que você consegue arrumar tempo para fazer isso?” Eu disse: “olha, eu acho que é tão importante, alguém tem que fazer”. E eu recebo perguntas tão interessantes, que também me fazem pensar. Algumas não, mas outras são muito interessantes. Então eu faço. Eu acho que é uma missão e por isso eu acabo fazendo. Me dá um trabalho danado, mas eu faço.

Você mencionou a importância de ter empatia e conexão com o outro, e como isso se reflete em suas interações com os jovens. Pode compartilhar algumas experiências marcantes que teve ao falar com eles? Como essas interações moldaram sua percepção sobre os desafios enfrentados pelas novas gerações?

Uma me perguntou – foi até ingênuo e malicioso ao mesmo tempo, achei ótimo – Como que eu me sentia e como tinha sido meu processo. Porque a jovem deve ter visto na internet umas fotos e falou: “poxa, mas deve ter sido bem difícil, você deve ter sofrido muito assédio, porque você era uma jovem bonita e tal”. Fiquei até lisonjeada. Eu respondi: “olha, eu não posso me queixar muito da vida, os assédios que sofri foram muito sutis, nunca fui vítima de nenhum assédio ostensivo, mas sempre fui muito durona também. Não era fácil. Era muito esperta também. Não era bobinha, não, entendeu?” Então, eu tinha só uma cara de inocente, mas não era, era bem esperta. Então, eu tive assédio moral, sem dúvida, mas foram muito sutis mesmo. Uma coisa de gênero, basicamente. Fui diretora médica, por exemplo, do meu hospital na época, era do Ministério da Saúde, não era Fiocruz. Eu era muito jovem, tinha chegado de um estágio na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e virei diretora médica de um hospital aos 33 anos. Eu tinha 33 com cara de 25. E aí, enfim, era muito incrível, porque, imagine, todos os chefes de serviço eram homens. Mas eu tive um tempo de gestão excepcional. Foi um período muito, muito produtivo do hospital. Foi uma experiência duríssima, mas muito boa também, que me fortaleceu muito como pessoa e profissional.

Eu gosto de tudo que faço, não faço nada que eu não queira. Trabalho muito. Confesso que às vezes fico pensando que não sou mais criança, tenho 68 anos de idade, mas eu gosto muito de conviver com os jovens. Talvez pelo fato até de eu não ser mãe. Mas eu tenho sobrinhos, sempre vivi com jovens perto de mim.

Você foi destaque na lista “20 Mulheres de Sucesso” da Forbes. Como é ser uma pesquisadora latino-americana e brasileira em um cenário de pesquisa internacional? Quais desafios e oportunidades você enfrenta nessa posição?

O mundo é muito preconceituoso. Por sermos brasileiras, temos que nos impor. Até porque, como eu venho de uma trajetória muito particular, e talvez por isso, pois falo inglês, francês, espanhol desde muito jovem… Porque eu não venho das exatas para virar médica. Eu venho das ciências humanas. Minha família não tem nenhuma tradição médica, é uma família de juristas. Então, eu desde pequena dizia que ia ser diplomata e meus pais me deram todo o apoio. Lia vorazmente, aliás o que faço até hoje, fui aprender línguas desde muito pequena. Quando eu entrei na faculdade de Medicina, era perfeitamente capaz, então isso, ao longo da vida, me ajudou muito. Isso me ajudou, inclusive, a ter uma trajetória internacional.

“[…] Sempre fui muito durona também. Não era fácil. Era muito esperta também. Não era bobinha, não […]. Então, eu tinha só uma cara de inocente, mas não era, era bem esperta.”

Eu faço muita coisa. Sou membro de um grupo da OMS já há vários anos, sou membro de um grupo muito seleto da Organização Mundial da Saúde que define os medicamentos essenciais. E é um grupo extremamente rígido, do qual, para se fazer parte, não se recebe nada para isso, aceita-se pelo prestígio mesmo, porque é um grupo muito pequeno de pessoas que define qual medicamento é essencial para ser recomendado pela OMS e adquirido pelos países. E muitos países só compram medicamentos que estão no rol dos essenciais chancelados pela OMS. É uma experiência muito interessante e tenho um mandato renovado que vai agora até 2026. Mas eu já fiz parte de vários grupos de experts na OMS, na Organização Pan-Americana. Então não há dúvida que você tem que se impor, num certo sentido. Eu me lembro de quando certa vez cheguei num país latino-americano, desembarquei no aeroporto e tinham ido me buscar e olharam assim, e eu era muito jovem… eu também falo espanhol, muito fluente, havia ido para dar um curso. Então, alguém me perguntou assim: “e onde está a doutora Dalcolmo?” E eu disse: “Ah, doutora Dalcolmo sou eu”. Eles ficaram muito frustrados. Quando pensaram assim: “o que é que essa jovem está fazendo aqui?”. Mas depois de uma semana ficaram meus amigos, com todo o respeito, entendeu? Aquela jovem estava ali, mas sabia o que estava fazendo. Não estava ali passeando. Então, essas coisas eu vivi, mas eu sempre tive muito senso de humor.

Nunca me senti de ficar assim ofendida. Nunca tive nada grave, em termos de assédio. Foram coisas muito sutis, e mesmo internacionalmente, é a mesma coisa. Ser brasileiro… existe preconceito sim, existe preconceito, enfim, por ser mulher, dependendo do local onde estamos. Enfim, mas nos organismos internacionais, menos, porque aí já é uma coisa mais de natureza técnica, não é? Mas existe. Acredito que ser brasileiro exige uma expertise em termos de comportamento, assim, muito especial, muito exigente, para se impor.

Como tem sido sua experiência na pesquisa científica, especialmente em relação à pesquisa da vacina BCG testada para a COVID-19? Quais são os principais desafios e conquistas que você enfrentou ao longo da sua carreira científica?

Quando soube que a nossa pesquisa da vacina BCG testada para COVID iria sair no New England, uma revista médica de tanto prestígio, fiquei feliz. Eu tenho umas 130 publicações mais ou menos, nacionais e internacionais. Eu gosto da pesquisa clínica. Realizo trabalho com pessoas, e não pesquisa de bancada. E tenho uma linha de pesquisa a qual eu me dedico já há bastante tempo, que é na área da tuberculose, outras micobacterioses, da AIDS, do HIV. Então, ao longo dos últimos 30 anos, fiz bastante coisa em relação a isso e até hoje estou fazendo. Acabei agora um estudo em tuberculose, pois trabalho num centro de referência para doenças respiratórias transmissíveis, da Fiocruz, acreditado para tal.

Terminamos um estudo importante agora, um multicêntrico internacional para ver se conseguimos reduzir o tempo de tratamento da tuberculose, que é muito longo. E o Brasil fez parte de um estudo bastante importante. Nós esperamos que tenhamos sido protagonistas de uma mudança de paradigma no tratamento da tuberculose, que é uma doença muito prevalente no mundo. São quase 10 milhões de casos todo ano, no Brasil, são 80 mil casos a cada ano, com quase 5 mil mortes. A COVID-19 teve um impacto enorme sobre as doenças endêmicas, em particular sobre a tuberculose, porque os serviços fecharam, as pessoas abandonaram tratamentos, deixaram de fazer diagnóstico. Certamente o impacto foi importante. Essa é uma linha de pesquisa à qual eu me dedico já há bastante tempo, e durante a COVID nosso serviço funcionou normalmente.

Ser pesquisador no Brasil também exige uma dedicação muito grande, porque não se tem as mesmas condições de trabalho que um pesquisador nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá. Nós trabalhamos um número de horas muito maior para poder dar conta de demanda, nós precisamos formar equipes que nem sempre são disponíveis nos nossos locais de trabalho, nós precisamos lutar para que os nossos sites, nossos serviços, sejam credenciados para desenvolver estudos. Agora nós até melhoramos um pouco. Antigamente, o Brasil era super malvisto porque tínhamos um sistema de aprovação de estudos no sistema Conep, CEP/Conep, muito lento, mas agora não. Ganhamos mais agilidade, pudemos ser testemunhas de um processo de mudança viva. Hoje, um projeto internacional é aprovado ou não na Conep em 2 a 3 meses, no máximo, que é um período bastante razoável. Nesse momento estamos fazendo submissão do nosso serviço para um grande estudo da União Europeia, por exemplo. Porque é isso, você vai concorrendo. Os estudos são competitivos, então, ganha quem tiver melhores condições, resultados alcançados nos estudos anteriores. É difícil montar um serviço que seja qualificado para desenvolver pesquisa, dá muito trabalho, mas é um belo desafio.

“Ser pesquisador no Brasil também exige uma dedicação muito grande, porque não se tem as mesmas condições de trabalho que um pesquisador nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá.”

Que conselho você daria aos jovens pesquisadores que estão começando suas jornadas no Brasil? O que eles devem considerar ao se envolverem na pesquisa científica?

Para um estudante universitário, a primeira coisa que eu diria é para entrar logo nesses programas de iniciação científica… logo no começo da faculdade, porque isso já vai dando uma certa familiaridade, até com uma linguagem que é muito própria de quem faz pesquisa. São termos específicos e uma disciplina à qual vai se habituando, inclusive a não transigir em muitas coisas. Quando você faz pesquisa, não tem jeitinho, tudo tem consentimento, você não pode fazer nada que não obedeça. Para isso, nós somos signatários de todas as declarações de ética em pesquisa com seres humanos. O Brasil tem um sistema de avaliação bastante rígido, no bom sentido, bastante correto em relação a isso. Então, quando falo para o pessoal mais jovem ou para aluno, ou vou para uma banca de tese, eu sempre digo: “olha, dá um trabalho danado”. Às vezes, podemos até dar um soco na mesa, falar um impropério, entendeu? Mas sempre vale a pena. É muito bom.

“Quando você faz pesquisa, não tem jeitinho, tudo tem consentimento, você não pode fazer nada que não obedeça. Para isso, nós somos signatários de todas as declarações de ética em pesquisa com seres humanos.”

Fazer a pesquisa da vacina BCG para COVID, gente, foi meio enlouquecedor no meio da pandemia. Outros pesquisadores passaram o mesmo em outros estudos. E nós fomos o local que mais incluiu voluntários na pesquisa, com cerca de 1.650 pessoas. Ocorre que quando se recebe a notícia de que vai sair publicado num periódico como New England Journal Medicine, esquecemos todas as dificuldades pelas quais passamos. Acho que com as devidas proporções, é como parir um filho, sabe? Você esquece as dores do parto. Depois que você vê aquele rebento ali, lindo, saudável. E você vê o paper publicado, ou você vê um aluno defendendo tese, um aluno chegando ao doutoramento e feliz da vida por estar ali, isso não tem preço. Então, vale a pena, sim, e exige disciplina. Tem que gostar, sempre. Se não gosta, não tem problema nenhum, vai fazer outra coisa. Não pode ter mais tanto médico formado por razões que não sejam uma escolha própria. Às vezes é uma escolha da família. E não dá pra ser médico assim, sabe? Tem que gostar muito. Aliás, no posfácio do meu livro, escrito pelo professor José Camargo, grande cirurgião e meu confrade na Academia Nacional de Medicina, ele diz isso com muita propriedade. Ele me conhece há muito tempo, e diz: “interessante é que a Margareth é médica o tempo inteiro, tem sempre um olhar pro outro, que mostra que é uma coisa diferente. Não é uma curiosidade, só. É um genuíno interesse”. E ele até termina de uma maneira muito engraçada, ele diz assim: “se a diplomacia brasileira perdeu uma grande embaixadora, a medicina brasileira só tem a agradecer pela médica que ganhou”. Ele é muito querido, professor Camargo, muito querido.

“Vale a pena registrar que a imprensa brasileira, desde o início da pandemia, salvo raríssimas exceções, optou pelo caminho certo. Várias vezes eu disse: “não, essa opinião aí não, não ouça, porque não é boa”. Elas tomaram o lado da ciência.”

Como você se tornou uma porta-voz durante a pandemia? Pode nos contar sobre a experiência que teve com sua live, que alcançou quase 3 milhões de visualizações?

Sim, quase 3 milhões, segundo me disseram. E eu não tinha ideia. Quando gravei aquela live, eu tinha chegado de Brasília, porque eu e outros colegas estávamos assessorando o ministro Mandetta, revisando os algoritmos de síndrome respiratória, e eu fui para São Paulo porque haveria um evento da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da qual hoje estou na presidência. E aí eu cheguei lá e o meu colega que tinha esse blog me falou: “ninguém sabe nada dessa doença? Você não pode fazer um resumo para nós?” E assim gravamos, com o telefone celular, numa coisa mais despretensiosa. Uma fala que durou menos de meia hora, 28 minutos acho. Quando eu estava indo dormir no flat, lá em São Paulo, ele me manda uma mensagem, meia-noite: “Margareth, você não tá entendendo”. Eu não entendia nada de rede, tá, gente? E aí ele falou: “nós estamos com 280 mil visualizações”. Havia se passado 7 horas. “Ué, mas isso é muito pouco?” Aí ele caiu na gargalhada. Ele disse: “você não está entendendo, você estourou a boca do balão”. No dia seguinte, quando eu estava tomando café da manhã, ele me liga às 7h30 da manhã: “Margareth, estamos com 800 mil visualizações”. Eu falei: “nossa, Mauro, como assim?” Inocente, sabe? Aí, quando eu estava no aeroporto, em Congonhas, pegando o avião para voltar para o Rio, a Rede Globo me ligou: “A senhora é a médica que gravou uma live que já está com mais de 1 milhão de visualizações?” Eu falei: “bom, se está com isso, eu não sei, mas fui eu que gravei”. “A senhora pode falar ao vivo hoje?” Aí foi a primeira vez que eu fui convidada pela Camila Bonfim, a jornalista da GloboNews, e fiz uma entrevista enorme com ela, de 40 minutos ao vivo, naquele dia 15 de março de 2020. E assim fiquei muito presente nos meios de comunicação.

No dia 16, começaram aqueles programas enormes que eles tinham, que duravam 6 horas. Nas primeiras semanas, eu passava 6 horas dentro do programa, ia chamando outros colegas. Eu ia sugerindo, chamava um, chamava outro, né? A gente, de certa maneira, fez uma limpeza daquelas pessoas que ocupavam espaço, mas diziam muita bobagem, e eles foram nos ouvindo, com muito respeito. Vale a pena registrar que a imprensa brasileira, desde o início da pandemia, salvo raríssimas exceções, optou pelo caminho certo. Várias vezes eu disse: “não, essa opinião aí não, não ouça, porque não é boa”. Elas tomaram o lado da ciência. Realmente nos ouviam com muita atenção e isso é muito gratificante também. A imprensa brasileira realmente fez um trabalho extraordinário porque era o consórcio de veículos de comunicação que produzia dados que o Ministério não produzia. E eram os dados com os quais todos trabalhavam. Eles tinham contato com a Fiocruz o tempo inteiro, porque a Fiocruz teve o Observatório COVID, que trabalhou permanentemente, como vocês sabem. Então nós trabalhamos muito na Fiocruz. Tanto para fazer vacina quanto para gerar dados de confiança. Bom, não é à toa que a nossa presidente virou ministra.

“É muito triste que isso tenha acontecido, mas toda tragédia, além de gerar alguma coisa boa a posteriori, gera também alguns monstros. Ela gera coisas ruins mesmo. Isso sempre aconteceu. Negacionismo não é uma coisa de agora. É um fato histórico.”

Você se tornou uma divulgadora de ciência durante esse período. Como foi essa transição para falar ao público e como você lidou com a pressão de comunicar informações de forma clara?

Eu já tinha muitas entrevistas feitas antes, em órgãos de imprensa. Essa coisa de saber falar para o público é uma espécie de dom, uma capacidade. Porque, às vezes, médicos são prolixos. Então, durante a pandemia, era muito curioso, porque às vezes me ligava uma jornalista, como a Delis Ortiz, lá de Brasília, que é muito craque, jornalista experiente. E a Delis brincava e dizia assim: “doutora, é pro JN, tem que ser a senhora”. E aí eu falava: “tá bom, quanto tempo eu tenho para falar, Delis?”. Ela dizia: “50 segundos, nunca chega a um minuto, 40 segundos, tem que dar recado”. E eu dava um recado. O tempo de televisão é muito particular e preciso. “Tem que vacinar e tal, não dê ouvidos a bobagem, ninguém vai virar jacaré”. Quantas vezes eu tive que falar que ninguém ia virar jacaré, ou ter aids ou mudar o DNA. Foi chato até. Foi muito cansativo, mas a população brasileira ficou muito impregnada por isso. Infelizmente, estamos ainda vacinando numa velocidade menor do que a desejável. Sempre tivemos uma tradição de muita confiança nas vacinas no Brasil, e isso foi contaminado, não majoritariamente, mas o suficiente para dar impacto negativo na vacinação.

Como você vê a divulgação de ciência no Brasil hoje? Muitos se mobilizaram durante a pandemia. Como você vê esse resultado?

Olha, francamente falando, reunimos um time de pessoas muito qualificadas, que hoje podem falar pela ciência, sabe? Tem colegas, o próprio doutor Esper Kallás, que hoje está dirigindo o Butantan. As pessoas da Fiocruz, meus colegas, doutor Renato Kfouri, pediatra em São Paulo, que é Sociedade Brasileira de Imunizações, Alexandre Naime, Clóvis Arns, quer dizer, gente de muita qualificação, a Natália Pasternak, que é bióloga e que também trabalha no Instituto de Ciência, o ex-ministro José Temporão, o grande virologista Amilcar Tanuri… pessoas que se tornaram porta-vozes e que, de certa maneira, mesmo não necessariamente pensando igual em tudo, mas sabendo dar um recado, passar a mensagem. E eu acho que isso, em última análise, conseguiu afastar dos órgãos de comunicação gente que trabalhou de maneira muito nociva, inclusive médicos, falando mal das vacinas, dando informações erradas, inventando coisas, usando politicamente a situação. Vários viraram candidatos a cargos eletivos. Então, hoje o que ocorre, tristemente, é que essas pessoas se valem de redes sociais para disseminarem aquilo que pensam. Muitas ganharam dinheiro, inclusive. E é muito triste que isso tenha acontecido, mas toda tragédia, além de gerar alguma coisa boa a posteriori, gera também alguns monstros. Ela gera coisas ruins mesmo. Isso sempre aconteceu. Negacionismo não é uma coisa de agora. É um fato histórico.

“Eu costumo dizer que, assim como Tchekov, que afirmava: “a medicina é minha mulher e a literatura, minha amante”, eu também me sinto bígama, navegando entre esses dois amores.”

“O seu livro “Um tempo para não esquecer” tem um título maravilhoso que evoca memória e trauma, ressaltando a importância de lembrarmos desse momento significativo. Você incorpora diversas referências literárias, como “Decameron”, “A Montanha Mágica” e “Ensaio sobre a Cegueira”, que servem como um registro histórico. A obra é uma coletânea das suas colunas, narrando tudo o que aconteceu durante a pandemia, repleta de poética e reflexões literárias. Não é surpresa que tenha conquistado o Jabuti. Como foi o processo de escrita ao longo desses anos? O que significou para você se dedicar a cada coluna? E como foi revisitar esse material e organizá-lo para a publicação do livro?

Ler e escrever sempre foi um hábito muito incorporado à minha vida. Eu costumo dizer que, assim como Tchekov, que afirmava: “a medicina é minha mulher e a literatura, minha amante”, eu também me sinto bígama, navegando entre esses dois amores. Eu sempre li e escrevi muito. Escrever dói, certo? Como diz Saramago, dói, mas é uma dor boa. E então eu sempre escrevi, e quando a pandemia começou, já no final de março de 2020, O Globo me perguntou se eu podia escrever semanalmente no jornal e, durante 2 anos e meio, mais ou menos, eu escrevi semanalmente para o jornal e, agora, escrevo quinzenalmente.

O livro surgiu porque tudo o que escrevi tem um fio cronológico desde o início da pandemia; a editora me sugeriu isso. Eu tinha conversado com a editora Bazar do Tempo, e resolvi usar os arquivos originais, porque o jornal tinha, alguns artigos em tamanho menor para caber no espaço da coluna. Assim, editei os arquivos originais e fiz o livro iniciado por um capítulo inédito, onde narro como tudo começou. O livro conta com um prefácio de Domício Proença, acadêmico da ABL e um grande amigo, e um posfácio do professor Camargo, também escritor e médico, que é outro querido amigo. Além disso, as orelhas são assinadas por Nélida Piñon, com quem eu compartilhei uma bela amizade. Enfim, o livro é isso e eu já estou pensando em escrever o próximo. Escrever é bom demais. Pensar, racionalizar e desprender o imaginário.

“A história das epidemias é um pouco a história do homem no planeta”

Você é bibliófila e coleciona diversos livros. Pode nos contar mais sobre sua coleção e como tudo começou?

O que eu tenho é uma biblioteca dinâmica, onde eu guardo algumas coisas que me são muito caras, que eu já li – caras afetivamente – e que eu não me desfaço, e outros que eu leio e me desfaço… porque se eu fosse guardar todos os livros que eu já comprei ou que eu recebo, aí não teria mais lugar. E como na minha casa havia duas bibliotecas, porque meu marido era um grande intelectual, que faleceu há 2 anos, a biblioteca dele foi para a universidade. Eu doei para a universidade e fiquei apenas com os livros que eram dedicados a mim e a ele juntos. Então agora só tem uma biblioteca em casa. Como não tínhamos filhos, temos bibliotecas… na minha casa, tem livro em tudo quanto é lugar, até no lavabo… então, quando alguma visita demora muito a sair, eu sei que é porque achou alguma coisa boa lá para ler.

Eu aprendi a ler muito pequena. E eu tenho uma disciplina de leitura em que eu leio e anoto. É um prazer buscar os meus livros na minha biblioteca, que virou uma das estantes mais conhecidas do Brasil, por conta das lives. De vez em quando alguém nota, e é muito engraçado isso, gente, vou contar isso porque é engraçado. De vez em quando, alguém fala assim: “a senhora mudou a estante, né?”, quando movo algum objeto de lugar. Elas prestam atenção.

E eu tenho meu Zé Gotinha na minha estante… o Zé Gotinha que eu ganhei, que é lindo, feito de tricô, maravilhoso, que uma paciente fez pra mim. Eu até mandei fazer um agora para eu dar pra a ministra, para Nísia Trindade, para ela botar no gabinete dela que é lindinho, mas enfim, é isso, gente.

E sua relação com a Academia Brasileira de Letras?

Tenho grandes amigos na Academia, pois convivi muito com ela através do meu marido, que era acadêmico. Alguns são meus pacientes e eu cuido deles. Eu tenho amigos muito queridos na Academia de Letras, amigos de muito tempo, como o próprio presidente Merval Pereira, Marco Lucchesi, que é um amigo fraterno, Paulo Niemeyer, meu amigo e confrade na Academia de Medicina. Enfim, Rosiska Darcy, que é outra amiga fraterna para mim, Zuenir Ventura, que me conhece desde que eu era adolescente, Antonio Carlos Secchin, Ana Maria Machado, que é minha comadre, inclusive, José Paulo Cavalcanti e outros queridos. A Academia me é um ambiente muito caro também. Eu sou acadêmica da outra Academia, da Nacional de Medicina.

Alguns já se foram, infelizmente, deixaram muita saudade, como a própria Nélida, para mim é uma saudade, assim, enorme. Não ter mais a Nélida para escrever aqueles bilhetinhos lindos… nós nos fazíamos mimos sempre. Como nós morávamos perto, durante a pandemia eu levava coisinhas que ela gostava. Ela era uma catalana, uma galega, daí eu levava presunto, deixava na portaria dela, e ela mandava entregar bolinhos para mim. Estes pequenos mimos, durante os duros 2 anos iniciais da pandemia, buscaram adoçar um pouco a distância. Muita gente fez isso. Alguns clientes faziam isso. Mandavam até quando eu fiquei doente com a COVID-19.

Como foi este período em que esteve com COVID-19?

Foi muito impressionante. Nunca pensei que nos dias em que eu fiquei em casa, antes de ir para o hospital, eu receberia tantas coisas, tantos mimos. As pessoas mandavam entregar por delivery. Uma experiência muito particular para mim, que eu tive com a doença, sabe? De me sentir muito querida, pois a imprensa ligava e mandava mensagens porque eu já estava muito envolvida.

“Eu costumo dividir nossas vidas em AC/DC: antes da COVID e depois da COVID. Porque temos um acúmulo de cicatrizes, de perdas. Quem entre nós não perdeu alguém querido – um amigo, um parente, um colega de trabalho?”

Eu fiquei doente no fim de abril de 2020 e, assim como amigos e clientes, eu não sentia gosto nem cheiro de nada, mas eu recebia tanta coisa gostosa para comer. Eu comia tudo! (risos) Desculpa as brincadeiras, mas é porque foi uma experiência! Não tenho nenhum problema de falar sobre isso: muita gente me pergunta se eu tive medo, e eu tive muito medo. Eu vivi algumas noites em que eu não dormia, eu ficava com oxímetro esperando a falta de ar chegar e tive muito medo sim. Eu fiz um caderninho… não foi um testamento formal, mas foi um testamento sim. Eu deixei todos os meus – não sei se todos – mas grande parte dos meus desejos anotados, o que eu queria que fosse feito com as minhas coisas. A começar pelos meus livros. Pedi que não fossem separados, porque os meus livros são organizados entre biografias, autores brasileiros, autores franceses… eu tenho tudo muito bem organizado.

E então ter vivido com o medo, foi importante também para eu entender o medo que vivia vendo nos pacientes. E naquela solidão, naquele isolamento dos espaços COVID… naquilo que eu chamei – eu escrevi um capítulo de livro que vai sair agora, que é sobre o luto, um capítulo sobre o luto na COVID-19, – de um luto pressentido. Porque as pessoas, elas sentem que elas vão entrar naquele espaço de isolamento, onde elas só viam aquela fenda dos nossos olhos – uma experiência muito, muito particular sobre a qual pretendo escrever um pouco mais.

Como podemos preservar a memória dos traumas que vivemos durante a pandemia, especialmente considerando as cicatrizes emocionais e as perdas que muitos de nós enfrentamos?

Eu costumo dividir nossas vidas em AC/DC: antes da COVID e depois da COVID. Porque temos um acúmulo de cicatrizes, de perdas. Quem entre nós não perdeu alguém querido — um amigo, um parente, um colega de trabalho? Eu, por exemplo, perdi três colegas de turma. Então, foi muito, muito duro, gente que perdeu pai e mãe, adolescentes que ficaram órfãos. Muito, muito triste.

Você demonstra um grande interesse pela história das pandemias, correto? Poderia compartilhar um pouco sobre como esse interesse se manifesta em sua produção literária? Como você vê a relação entre as epidemias e a trajetória da humanidade?

Este meu interesse literário é muito relevante para o que eu penso, reflito, escrevo. Se você for estudar e ler sobre isso, vamos entender que há uma lógica. A história das epidemias é um pouco a história do homem no planeta. Porque nós temos epidemias desde muito tempo, vêm de muito longe. Então, se formos pegar, por exemplo, a história das pestes… algumas que nós nem sequer sabemos ao certo o que foram… a Peste Antonina, ainda no Império Romano, acha-se que foi varíola, mas ninguém tem muita certeza. Cada um desses episódios que marcam certos tempos ao longo dos séculos, elas geram alguma coisa, de impacto cultural, depois.

E ao dizer isso uma vez, um jornalista muito esperto (não sei, acho que foi o Mário Sérgio Conti) me entrevistou e perguntou: “mas o que é que você acha? Qual é a sua esperança?”. E eu falei: “As grandes pestes do final do século XIV geraram o Renascimento. A Gripe Espanhola, que não surgiu imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, também teve um impacto significativo. No Brasil, esse impacto se refletiu na Semana de Arte Moderna de 1922, mostrando como pandemias podem catalisar movimentos culturais.

“Portanto, a COVID-19 foi disruptiva nesse sentido, registrando novos modelos epidemiológicos. Apesar da tristeza que essa situação traz, é instigante e inspirador refletir sobre essas experiências e nos prepararmos para as próximas pandemias.”

Nós tivemos muitos casos e muitas mortes. Há relatos literários da Gripe Espanhola, como o de Pedro Nava, que descreve com muita propriedade a situação no Rio de Janeiro, onde o número de enterros saltou de 100 para 900 por dia. Emulando isso, a tragédia de Manaus, que enterrava de 30 a 32 pessoas por dia, chegou a enterrar 180, assim como Nova Iorque, que, mesmo sendo a cidade mais rica do mundo, teve que fazer covas no Central Park para enterrar pessoas em sepulturas rasas durante a COVID-19.

Portanto, a COVID-19 foi disruptiva nesse sentido, registrando novos modelos epidemiológicos. Apesar da tristeza que essa situação traz, é instigante e inspirador refletir sobre essas experiências e nos prepararmos para as próximas pandemias.

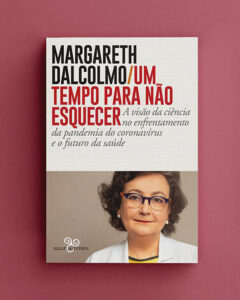

OBRA DA AUTORA

UM TEMPO PARA NÃO ESQUECER – A VISÃO DA CIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E O FUTURO DA SAÚDE

Margareth Dalcolmo

Desde o início das contaminações pelo novo coronavírus, a pneumologista Margareth Dalcolmo acompanhou de perto, como médica e pesquisadora especializada, as repercussões clínicas, os efeitos sociais e os esforços da comunidade científica para encontrar vacinas capazes de conter a vertiginosa propagação da COVID-19. Tornou-se referência nacional ao comentar na grande imprensa, com segurança, lucidez e empatia, os desafios e desdobramentos da pandemia que mudou o curso do planeta. Assim, os artigos reunidos neste livro, escritos semanalmente para o jornal O Globo, constituem uma espécie de diário que documenta no calor e estupor dos acontecimentos a visão da ciência em sua essencial missão humanista. Faz com isso história – de um tempo para não esquecer.