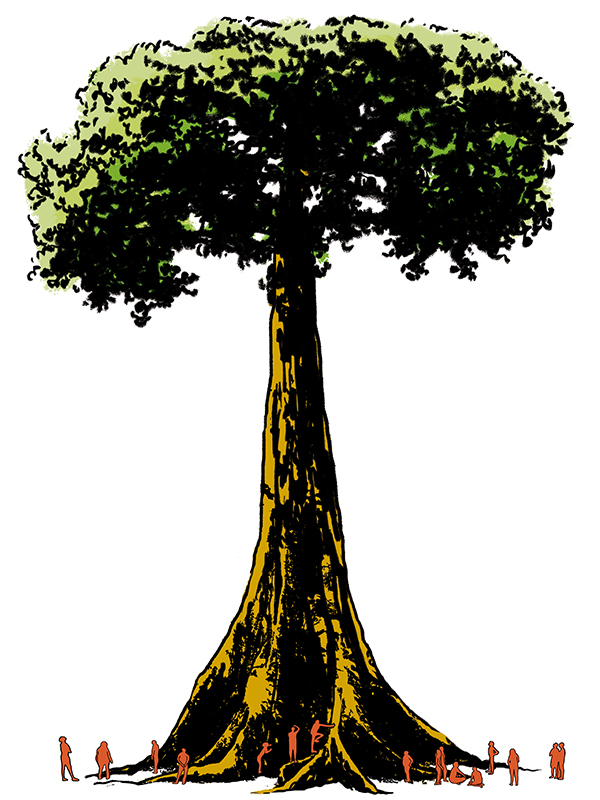

Ser uma velha sumaúma hoje em dia significa atrair muitos leitores. Sei que se aproximam pelas vibrações da terra, pelo estalido dos passos avançando mata adentro, pisando sobre folhas e galhos. Lá vem eles, um grupo de humanos, tão jovenzinhos, ansiosos pelas minhas palavras. São minúsculos, não chegam à altura das minhas raízes. Inquietos e curiosos, fazem cócegas quando trepam nas sapopembas ou quando afastam as trepadeiras que, feito cortina, escondem o totem instalado em meu tronco. Sei que chamam de Tradutor Generativo, aparelho que precisaram inventar, faz uns 200 anos, para conseguirem entender a linguagem das árvores. É nele que os humanos fixam seus olhos quando sentam ao meu redor e ficam em silêncio, lendo juntos o que tenho a dizer, à medida que as legendas brotam na superfície do totem. São bichos muito apegados às suas palavras desenhadas. Não me incomodo. Ao menos agora, conseguem prestar atenção

Depois de eras de convivência, foi um espanto quando descobriram um meio de acessar o mundo de informações que corre em nossa seiva. Usaram suas máquinas pensantes para decifrar o que captamos por nossos sentidos vegetais. Primeiro, em busca de conhecimentos úteis para sobreviverem. Pensavam sempre neles em primeiro lugar. Ah, mas isso mudou. Capazes de nos entender, perceberam que não são protagonistas, que há outras perspectivas sobre existir. Com o tempo, ficaram mais interessados pela nossa memória, que revelava mundos até então invisíveis para seus olhinhos de mamíferos. Vivemos para além de uma existência humana, guardamos fofocas de múltiplas espécies!

Sei de histórias milenares. Epopeias de famílias de saguis, a marcha de exércitos de formigas, as paixões ensandecidas dos pássaros, a filosofia das rãs, as confusões e os dramas de crianças humanas e de seus ascendentes, gerações a fio. Parada aqui na maior biblioteca do planeta, tenho tempo para observar. Tento ensinar isso a eles, a ter mais paciência, a desacelerar. Funciona. Passam horas quietos e calados, lendo. Depois voltam para saber mais, repetindo o movimento de humanos muito antigos, que já buscavam iluminação para suas ideias à sombra de nossas copas.

Quando partem, cumprem seu papel de polinizadores. Contam as histórias que leem aqui para outros humanos. Ou saem pelo mundo em busca de narradores enraizados em outros cantos. Claro que não somos todas iguais. Jatobás usam palavras duras, de uma honestidade brutal. Ipês-amarelos adoram floreios e exageros para inventar histórias fantásticas. Figueiras são as mais espirituais. Carvalhos, os poetas. Mas não falamos apenas o que humanos querem ouvir. Também temos nossas exigências. Houve o tempo em que pedimos que não mais nos derrubassem para que palavras humanas fossem escritas em nossos restos mortais. Temos nossas próprias histórias para contar, oras! Eles não gostaram da ideia no início, mas toparam o acordo. Afinal, os eucaliptos, não mais transformados em lápis ou papel, contam os causos mais engraçados. Uma abelha me contou.

QUEM É ALINE VALEK

Mineira-brasiliense nascida em Governador Valadares, MG, viveu boa parte dos seus anos de formação na periferia do entorno do Distrito Federal, na Cidade Ocidental. Já nessa época começou a publicar de forma independente, fazendo zines e entendendo que não precisava da autorização de ninguém para publicar.

É autora de dois romances: o sci-fi oceânico As águas-vivas não sabem de si e o fotográfico e apocalíptico Cidades afundam em dias normais, ambos publicados pela Editora Rocco. Tem um bocado de contos publicados por aí em revistas, como na Superinteressante e Dragão Brasil, e em livros, como a edição especial de A máquina do Tempo, de H.G. Wells, que saiu pela Darkside Books. Também possui suas próprias coletâneas, como o livro de contos Neuroses a varejo.